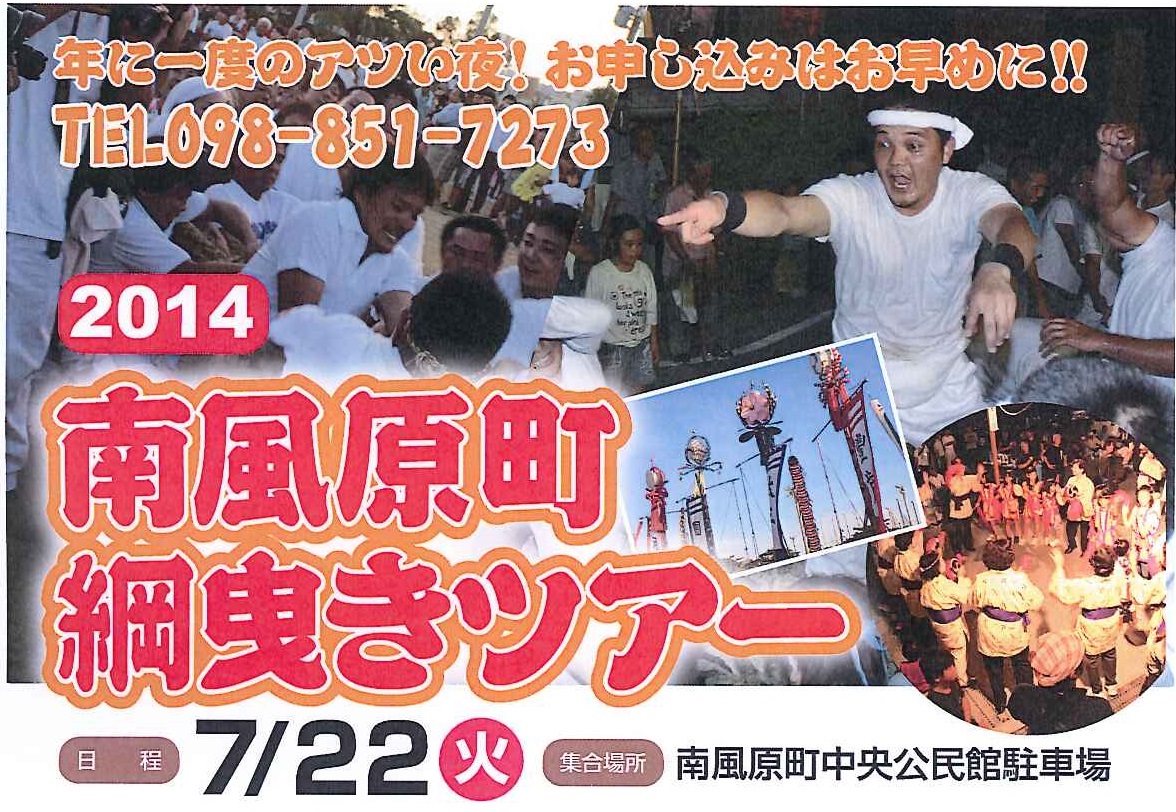

南風原町内では、旧暦の6月25日、26日に毎年各字で綱ひきが行われていますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、縮小又は中止となりました。それに伴い南風原町観光協会で行っている綱ひきツアーも中止とさせていただきました。

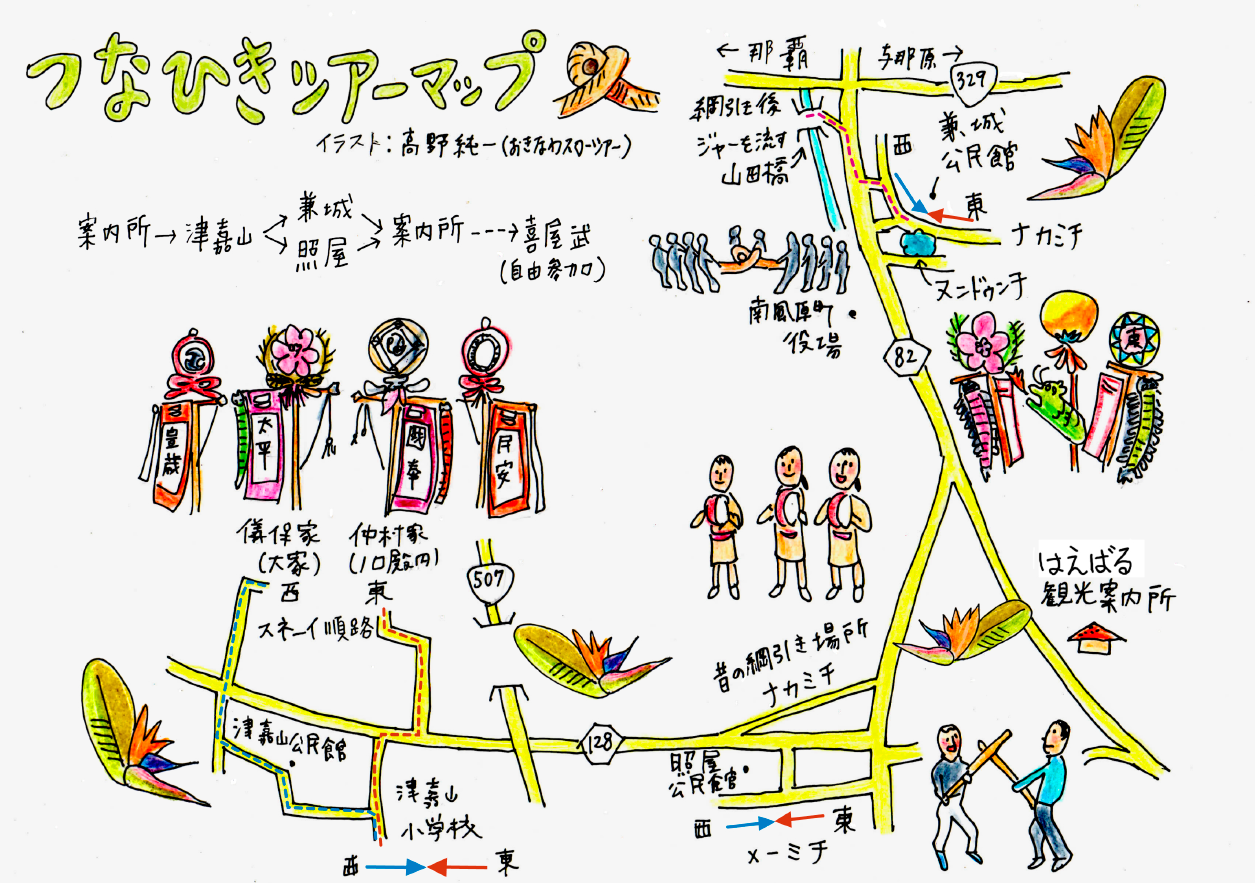

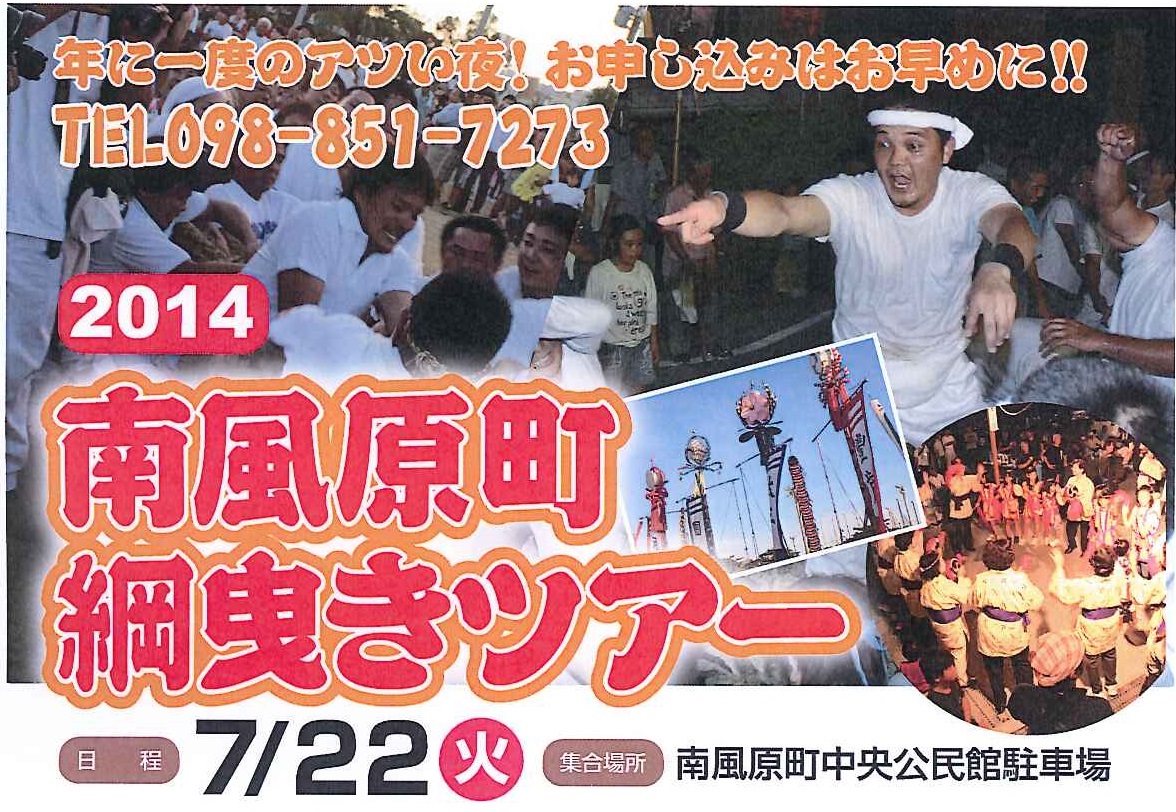

このツアーは、地域の伝統行事の大切さと魅力を感じて頂きたく、時間差で行われる字津嘉山、字兼城、字照屋の綱ひきをバスで巡り、見学・体験を行った後、希望者は喜屋武を紹介する内容となっております。

今回は、インターネットを活用した地域を巡る【WEB版】綱ひきツアーを開催します!

南風原町の綱ひきは、同じ町内でありながら、各字独特の特徴があり、道具や流れ、掛け声まで、それぞれの伝統が今もなお引き継がれています。【WEB版】綱ひきツアーを見て頂き、地域で引き継がれる伝統行事を発信することで、普段は味わえないディープな南風原町の魅力を伝えていけたらと思います。

新型コロナウイルスが終息することを願い、来年の綱ひきツアーにて、各字の迫力のある綱ひきをお楽しみ頂けたら幸いです。

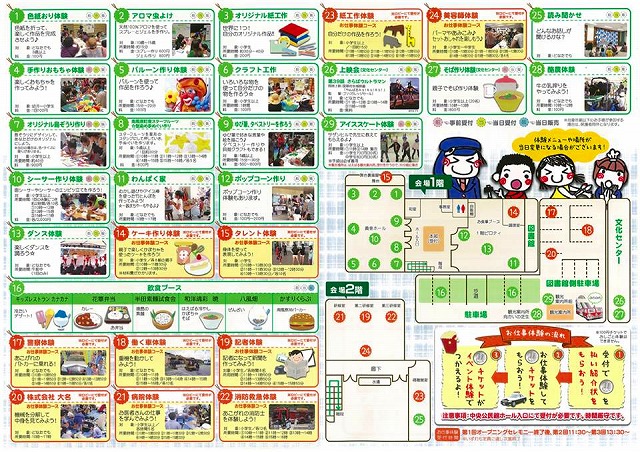

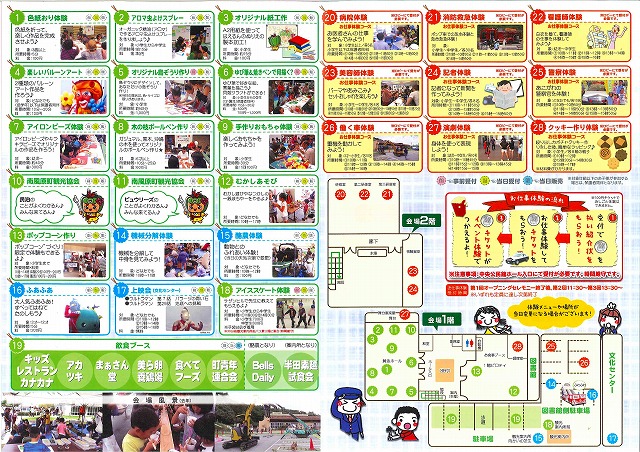

ツアーで巡る地域の紹介

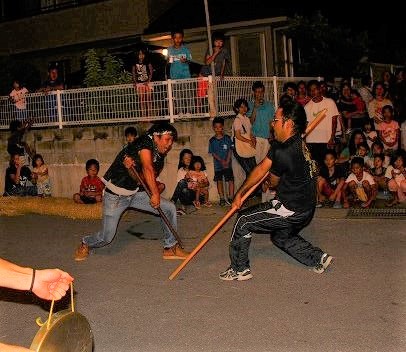

2019年町内の綱引き写真

宮平の綱引き ~青年会が地域を盛り上げる~

青年会が主となり綱引きを盛り上げ、女性会や子供会等と一丸なり、夏祭りと同時に開催されます。

本部の綱引き ~子ども達と地域が一つになる~

子供たちが中心となり、道づねーから綱寄せ、綱引きまで行います。

最後には大人も混ざって綱を引き、地域が一つとなります。

山川の綱引き ~農業人魂が築くふるさと~

農業が有名な山川。綱引きは子供達がメインとなる「子供綱」で行われます。

綱引きが終わった後は、子供達による相撲大会も行われます。

昔の綱引きは、東が勝てば「ユガフー(果報世)」、西が勝てば「ガシドシ(飢饉)」になるストイックな綱引きであったようです。

与那覇の綱引き ~浦島伝説「ウサンシー」ゆかりの地~

県内で唯一、海に面していない南風原町ですが、浦島太郎伝説があることをご存知でしょうか。

与那覇では、綱引きの前に伝説を基にした劇を上演します。