10月30日、世界ウチナーンチュの日をご存じでしょうか。海外に住む沖縄県系人による「ウチナーネットワーク」を継承し発展させたいという願いを込め、2018(平成28)年「第6回世界ウチナーンチュ大会(★1)」の閉会式で制定が宣言されました。まだ歴史が浅い記念日ですが、ウチナーネットワークの基礎となった海外移民は100年を優に超える歴史があります。世界ウチナーンチュの日を機に、南風原出身者をはじめとした沖縄の人々が海外でどのような足跡をたどったか思いをはせてみましょう。

★1 世界ウチナーンチュ大会

1990年の第1回大会以来、5年に一度のペースで開催され、さまざまな交流イベントが企画されてきました。2022年の第7回大会には24か国2地域から約4000人が参加、来場者数の総数は43万人に達したしたとみられます(琉球新報HP 2023年3月29日公開)。

南風原から著名な実業家や天才賭博師

海外最大の日系社会が存在する(★2)といわれるブラジルに最初の移民船・笠戸丸が到着したのは1908(明治41)年です。781人の契約日本人移民が乗船し、うち沖縄県出身者が4割以上を占めました。中でも南風原村出身者は45人と他の市町村に比べ目立っていました(★3)。

その45人には、ブラジルにおける日本人歯科医第1号となった金城山戸(字津嘉山出身)や、天才賭博師として名をはせた「イッパチ」こと儀保蒲太(字津嘉山出身)がいます。山戸は歯科医の家と診療所の片付けの仕事をするうちにポルトガル語や歯科の専門知識を身につけ、イッパチはカードの腕を磨いてブラジルの賭博の世界で花形的存在となり自ら経営する賭博場を開くまでになります。

また、1937(昭和12)年、9歳で移住した字宮城出身の与那嶺清照はパン屋の見習いなどから始めて菓子会社を設立。さらにパンやビスケット、インスタントラーメンの製造も手がけ、一代でブラジルを代表する食品企業に成長させました。

★2 海外最大の日系社会が存在する

外務省領事局政策課のHPは、ブラジルの日系人が270万人という推計値を紹介しています。

★3 南風原村出身者は45人と他の市町村に比べ目立っていました

南風原村出身者が多かった理由について『南風原町史第8巻移民・出稼ぎ編』は「沖縄移民総代(代表)が城間真次郎(字津嘉山)ということも無関係ではないが、移民会社に勤めていた金城栄礼(後に第6代南風原村長)の影響もあった」としています。

移民の苦悩を描いた『ノロエステ鉄道』

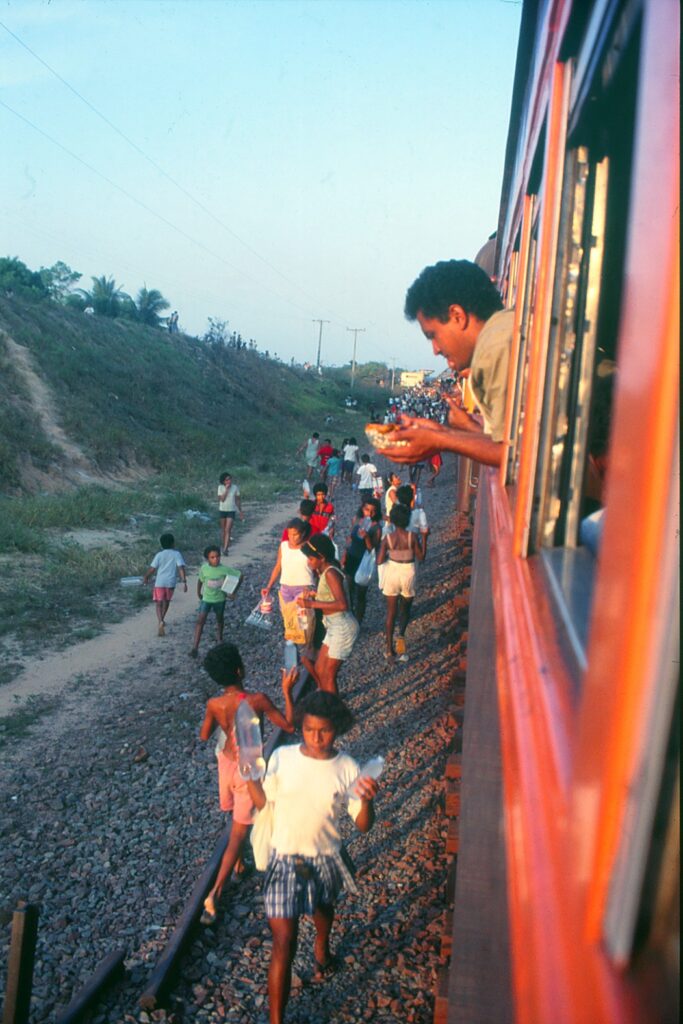

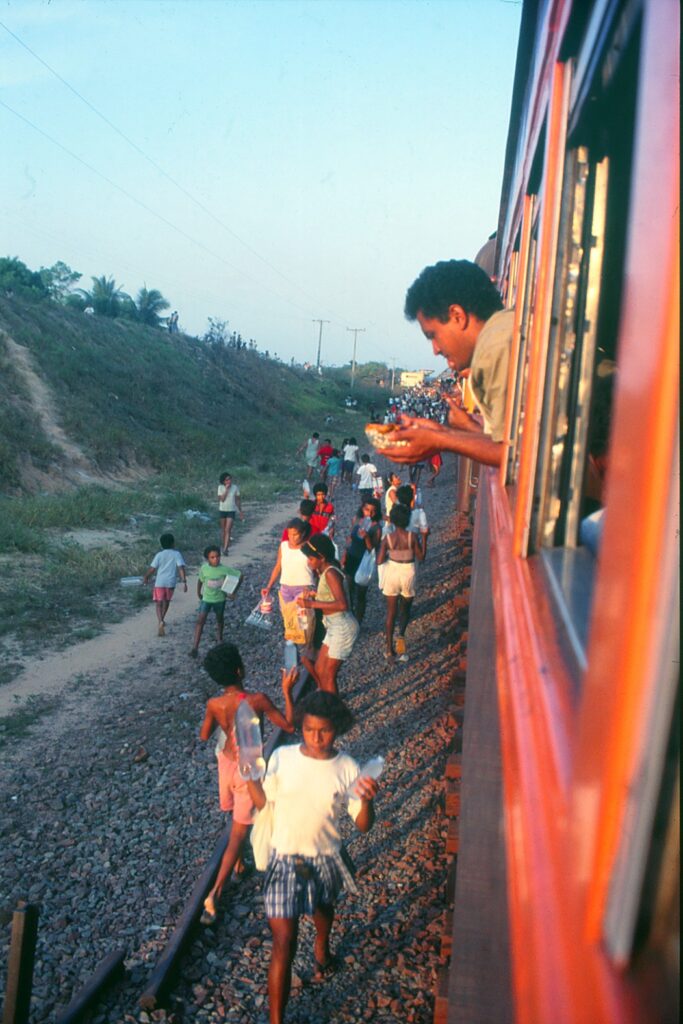

しかし、華やかな脚光を浴びるのは移民のごく一部です。初期移民は配属されたコーヒー農園では、馬小屋のような労働者小屋をあてがわれ、銃を持った監視員が見張る中、慣れないコーヒー豆採取の仕事に追い立てられます(★4)。しかも、渡航前に聞かされた金額よりずっと少ない賃金しか手にできません。このため農園から逃げ出す者が相次ぎました。彼らは鉄道工夫、港の荷揚げ作業、家庭奉公人など農園とは別の仕事を探す一方、隣国の経済状況がよいと聞けばブラジルを出国する人もいました。『南風原町史第8巻移民・出稼ぎ編』によれば、笠戸丸の沖縄移民325人(★5)のうち半分に相当する162人(南風原出身者は11人)がアルゼンチンへ渡っています。

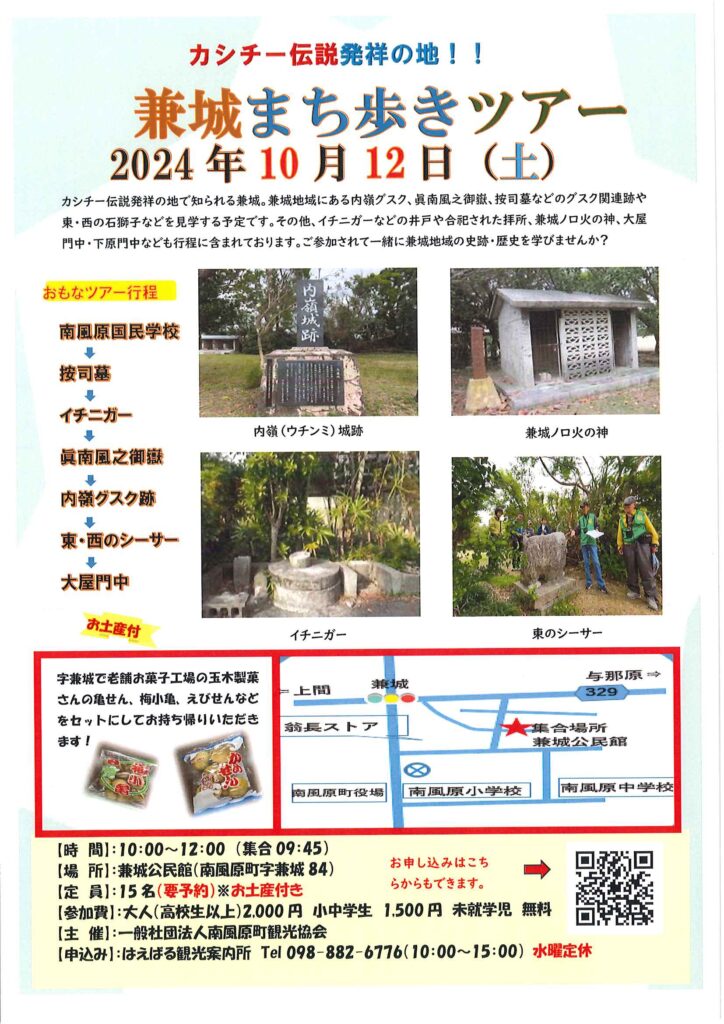

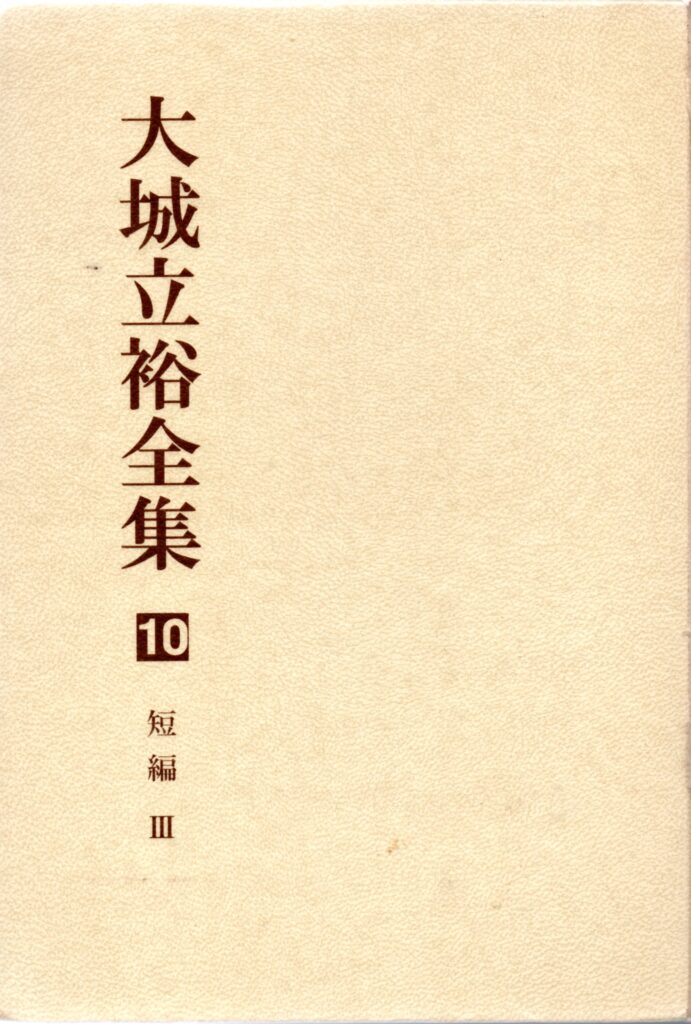

このような「名もなき移民」をクローズアップしたのが、大城立裕の短編小説『ノロエステ鉄道』です。笠戸丸でブラジルに到着した沖縄移民の夫婦が主人公です。この夫婦も農園生活に耐えかねて逃亡した後は、ノロエステ鉄道の工事現場で工夫の仕事に就きます。同鉄道は南マットグロッソ州を東西に横断し隣接するサンパウロ州と結ぶために建設が進められ、農園労働に比べ高い賃金を得られます。100人を上回る日本人移民が働き、少なくとも南風原村出身者も5人(笠戸丸移民)が加わったといわれます。

ただ、重労働であり人里離れた場所での工事が多いため、主人公の妻は流産を繰り返し、ようやく授かった子供も医者にみせられず死なせるなどの代償を払います。それでも、蓄えた資金で雑貨店を営みますが、第二次世界大戦が始まると、連合国側についたブラジルでは反日感情がくすぶるようになり、この雑貨店は暴動で焼かれてしまいます。当時の沖縄移民がどのような状況に置かれていたか、この小説を書くにあたって大城立裕がどのような調査をしたか、主人公のモデルとなった夫妻がどのような足跡をたどったか、などについては県立図書館のホームページ「小説『ノロエステ鉄道』とブラジル・カンポグランデの沖縄県系人」(https://www.noroeste-brazil.okinawa/index.html)で詳しく記されているのでご覧ください。

★4 慣れないコーヒー豆採取の仕事に追い立てられます

国会図書館「ブラジル移民の100年」のHPには、「ブラジルでは1888年(明治21)5月に奴隷が解放され、労働力確保のため、ヨーロッパで移民誘致を行った。1892年(明治25)10月には日本人、中国人の移民も可とされ」とあります。ブラジルの農園では奴隷の代わりに移民を導入したため、労働者を「奴隷扱い」する習慣が抜けていなかったという指摘もあります。

★5 笠戸丸の沖縄移民325人

この数字は『ブラジル沖縄県人移民史』による。県移民統計では355人。

故郷を忘れなかった沖縄移民

地域によって多少経済状況に差はあるものの、一般的に海外移民は決して裕福とは呼べませんでした。そんな中でも、故郷・沖縄への支援を続ける人は少なくありませんでした。『ノロエステ鉄道』のモデルとなった夫婦も苦境の中で沖縄の親類に何度か送金しています。南風原村出身の海外在留者は1933(昭和8)年、総数が709人、送金総額が1万490円、1935(昭和10)年には総数が590人、送金総額が1万6970円になります。これが現在どれほどの価値になるでしょうか。何を基準にするかによって異なりますが、日本銀行のHPに掲載されている企業物価指数では、現在の物価は1936(昭和11)年当時の800倍以上といいます。

沖縄戦で故郷が甚大な被害を受けたと知ると、世界各地の沖縄移民たちは一致協力して救済活動を繰り広げます。南風原からハワイ・オワフ島への移住者とその家族は1948(昭和23)年、戦争で活動停止していた南風原村人会を再結成し、衣類や食料、寝具類、医薬品、ミシン、学用品など多種多様な救援物資を沖縄へ送りました。救援活動としては、1947(昭和22)年、食料難にあえぐ故郷を助けようとハワイ連合沖縄救済会が5万ドル(★6)の寄付を集めて購入した550頭の豚を送ったことは有名です。船に乗り込み嵐や機雷の恐怖にも負けず豚を沖縄に送り届けた県系人の物語はミュージカル「海から豚がやってきた」にもなりました。この豚のうち8,9頭は南風原村にも分配されました。また、沖縄戦で全壊した南風原小学校の再建のため南風原村が各国の南風原村人会に協力を呼びかけると、ハワイ、ブラジル、ペルー、アルゼンチンなどから多額の寄付が集まりブロック校舎が建設されました。

★6 5万ドル

当時の沖縄の公務員月給が25ドル(「海から豚がやってきた」記念碑建立実行委員会の説明文より)

沖縄移民の足跡をたどる旅

本記事で触れた内容は、南風原出身者を中心とした沖縄移民の歴史のうちほんの一部にすぎません。もしご興味があれば、ご自身で資料や書籍にあたって知識や関心を深めてみてはいかがでしょう。沖縄移民の足跡をたどる旅になります。なぜ、移民たちは沖縄を離れなければならなかったか。なせ、異国にありながらも沖縄のことを思い支援を続けたのか。彼らの子孫は何を求めて沖縄に来るのか。こうした疑問に対する答えを探すことは、沖縄の重要な歴史を掘り起こすとともに、故郷と自身の関係をもう一度問い直すことになるでしょう。

国内有数の移民送り出し県である沖縄県では、本記事で紹介した『南風原町史第8巻移民・出稼ぎ編』をはじめ多数の関係書籍が発行され、図書館などで気軽に閲覧することができます。南風原町にある沖縄県立公文書館(★7)では、米軍統治下の琉球政府が推進した計画移民に関する文書や写真に加え、沖縄救援活動に奔走し「ハワイに生きる」などの著作で知られる日系二世の比嘉太郎関連の文書、ハワイ日系社会の発展に尽力した湧川清栄関連の文書などを保存しています。

南風原文化センター(★8)では、移民に関する展示コーナーがあり、ハワイ、北米、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、ボリビアへの移民を紹介しています。第一回ハワイ移民や第一回ブラジル移民、そして現在の各国の南風原町人会の様子を展示しています。

★7 沖縄県立公文書館

南風原町字新川148番地の3 代表電話:098-888-3875

★8 南風原文化センター

南風原町字喜屋武257番地 電話:098-889-7399

※参考文献

南風原町史編集委員会『南風原町史第8巻移民・出稼ぎ編 ふるさと離れて』(2006年)

県立図書館ホームページ「小説『ノロエステ鉄道』とブラジル・カンポグランデの沖縄県系人」(https://www.noroeste-brazil.okinawa/index.html)

沖縄県立公文書館だより第51号